【野々市】命を支える朝と午後~野々市の暮らしの中で

- 中村せせらぎ

- 8月24日

- 読了時間: 2分

更新日:8月26日

8月24日(日)今朝もお寺の前では、恒例の朝市が開催されました。出店しているのは、下林地区のお年寄りたち。自ら育てたナス、オクラ、金時草などの新鮮な野菜が並びます。野菜のみの素朴な市ですが、土の香りと人のぬくもりが感じられる、野々市らしい朝の風景です。

午後は、市内で開催された「こどものSOS受け方講座」に参加しました。対象は私たち大人~保護者、教職員、地域の支援者。講師は、石川県こころの健康センター所長の角田雅彦先生です。

🧠こどもたちのSOSに、どう応えるかがテーマ

昨年、自殺で命を落とした中学生は全国で529人。過去最多です。

特に、夏休み明けは子どもの自殺が増える時期。これは偶然ではありません。

今月、視察先の川崎市「子ども夢パーク」で、西野元所長が語っていた言葉が思い出されます。「学校に行かないことが、子どもたちの重しになる場合がある」 学校に行かない選択をした子どもたちだけでなく、子どもたちは、言葉にならない形でSOSを出しています。

私たち大人は、そのサインを見逃してはいけません。

角田先生は、子どもの命を守るために必要な4つの行動を教えてくださいました。

🛟大人ができること:

1. 気づく

2. 話を聴く

3. つなぐ(専門機関や信頼できる人へ)

4. 見守る

「死にたい」と言われたら、真剣に話を聴くこと。その子は、あなたを選んで打ち明けているのです。「死なない約束」ができるといい——その言葉が胸に残りました。

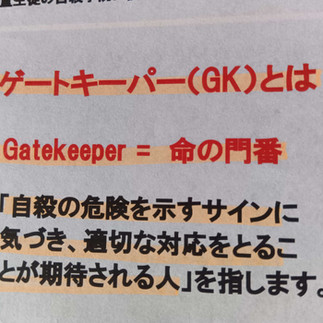

🧩ゲートキーパーとしての私たち

講義では「ゲートキーパー(GK)」という言葉が紹介されました。

命の門番として、周囲の変化に気づき、声をかけ、支援につなぐ人のことです。

• 「相談できる相手は?」という調査では、

友だち(82%)、家族(51%)、先生(23%)という結果。

子どもは身近な人にSOSを出していますが、もっと大人に話してほしいと先生は言います。

• しかし、日本の子どもは「助けて」となかなか言えません。

「死にたい」などと言えない子どもたちです

だからこそ、私たち大人が気づき、寄り添う必要があります。

🌱地域の営みが命を支える

朝市で並ぶ野菜は、下林のお年寄りが丹精込めて育てたもの。

その手間と愛情は、地域の命を支える営みそのものです。

午後の講座で学んだのは、子どもたちの命を守るために、私たち大人ができること。

「気づく」「聴く」「つなぐ」「見守る」──この4つの行動を、日常の中で実践していきたいと思います。

命の重みを受け止める覚悟と、地域のぬくもりをつなげる力。

野々市の暮らしの中に、確かにその両方があると感じた一日でした。

コメント